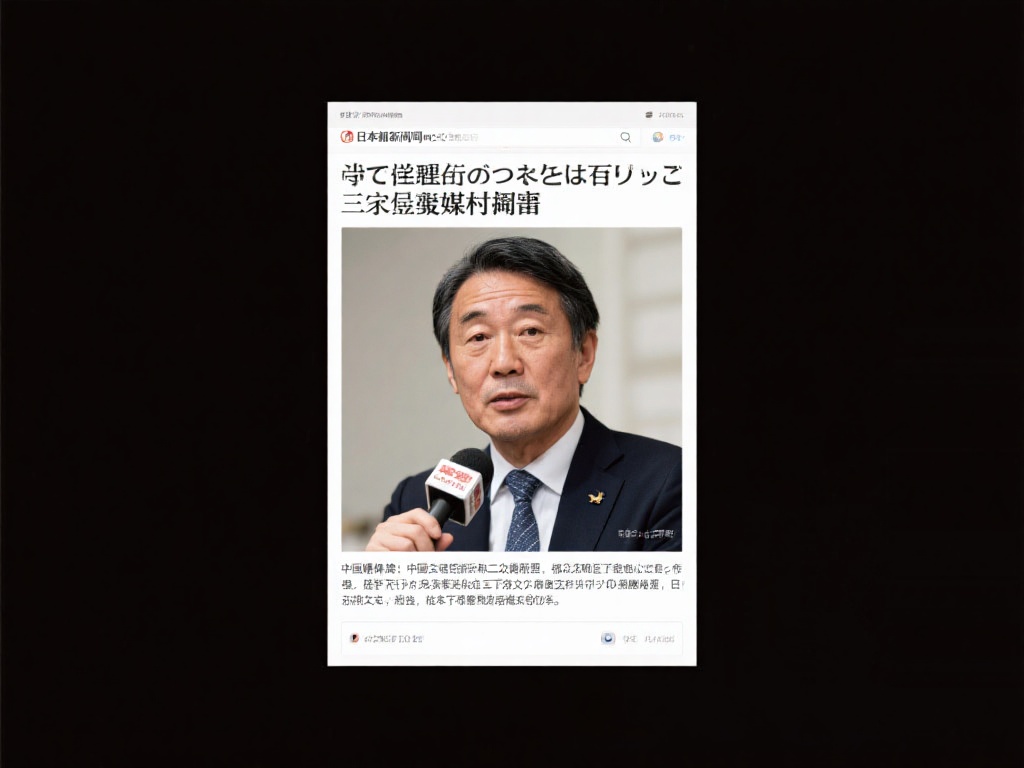

日媒下架风波:上村健一驳斥中国媒体曲解

关于上村健一言论的澄清与媒体解读

在信息高度流通的时代,人们对于新闻的关注日益加剧,尤其是涉及跨国报道时,媒体的解读往往具有很大的传播影响力。但内容的准确与客观性常常成为争议的焦点。近日,曾引发热议的上村健一相关言论又一次成为舆论关注的焦点。针对中国媒体报道的歪曲解读,这名日本知名人士不得不公开澄清事件真相。

引发争议的报道背景

不久前,日本某知名新闻网站刊发了关于上村健一的采访文章,引起中日两国广大媒体的关注。这篇报道在中国媒体的转载和二次解读过程中,被公众认为包含某些敏感内容。然而,随着舆情不断发酵,日媒迅速将报道下架,并声明文章的核心内容未被精准传递。上村健一更是直接表示:中国媒体对他的言论存在明显的误解乃至歪曲。

澄清内容的核心

为了还原事件的真实背景,上村健一在澄清声明中详细讲述了采访的原始内容。他表示,他从未说过中国媒体转载时所提到的核心观点,甚至指出这些解读与他的本意完全相悖。他特别强调,自己始终秉持客观、公正的立场,愿意促进中日两国之间的友好交流,而不是挑起争议或错误解读。

从这一事件可以看出,跨国新闻的传播往往会因语言和文化的差异引发误读,而无论是报道者还是转发者,都需要承担更大的责任来确保信息的准确性。

媒体责任与公众信任之间的关系

媒体作为信息的载体,肩负着引导舆论、传递真实的责任。然而,当媒体关注热点事件或名人言论时,有时会刻意调整报道内容以迎合特定群体需求。这种行为虽然可能短期内提升点击率,但却极易导致公众对媒体信任度下降。

一个典型案例是近年来关于名人言论的报道。一些媒体会选择将部分话语从原语境中抽离,并重新组合,以形成更具争议性或吸引力的标题。对于上村健一事件,不少分析认为中国媒体的解读正是采用了这种方法,从而脱离了原意。

如何避免新闻误读的发生

对于上村健一事件,我们不禁思考:媒体如何在全球化语境中避免类似的误读?答案不仅仅在于严格的事实核查,还包括对跨国新闻传播过程中的文化和背景因素的充分尊重。

具体来说:

- 媒体在引用外部信息时,应将核心内容与上下文一并呈现,避免片面化;

- 公众在舆论发酵的过程中,也需不断培养辨别信息真假的能力,拒绝盲从式认知。

上村健一的声明再次敲响了媒体内容准确性的警钟,也向读者提出了质疑新闻解读的必要性。唯有在多方共同努力下,舆论的风气才能更趋健康,更值得期待。